はじめに

Amazon Auroraは、AWSを触る人ならほとんどの人が利用を検討したことがあるでしょう。

Amazon社内ではOracleを止めたというtweetもありました

SHUTDOWN ABORT the last Oracle database running Amazon Fulfillment! pic.twitter.com/DorqTua2Lt

— John Darrow (@jdarrow) 2019年3月29日

そんなAuroraは、従来のRDBとは違いクラウド上で動くことを念頭に設計されています。

また、ログが中心的な役割を持つことから「The log is the database」と表現されることもあります。

そんなAuroraの仕組みについての論文を読んだので紹介します。

読んだ論文は以下の2つです。

- Amazon Aurora: Design Considerations for High Throughput Cloud-Native Relational Databases

- Amazon Aurora: On Avoiding Distributed Consensus for I/Os, Commits, and Membership Changes

The log is the database

従来のDB(MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLServer etc)は1台のマシン上で動作することを基本に設計されています。その上で、バックアップや性能向上などより複雑なニーズに対応するために複数台構成をサポートしています。

しかし、Auroraが前提としているのはクラウドです。

つまり、コンピュータが世界中に分散され、莫大な数のマシンが共同する世界です。

クラウドの世界ではレジリエンスとスケーラビリティを向上させるために、計算とストレージを分離しストレージを複数ノードで管理することが重要だとされています。

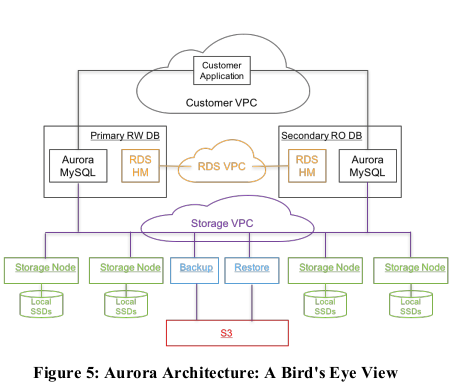

そこで、Auroraでもストレージは複数のAZを利用して6つの場所に保存されています。大まかには下図の構成をもっています。

しかし、複数のAZを使用するとネットワークがボトルネックになります。また、関わるノードが増えるということは故障率も上がるということです。

そのため、Auroraでは以下を念頭に設計されています。

- 複数台へのデータ保存

- 通信量削減

- 高速なバックアップ・リカバリ

- 簡易なノード変更

これらを実現するために採用された「ログ中心のアーキテクチャ」を端的に表した言葉が、

The log is the database

です。

以下の章ではこれらについて、紹介します。

複数台へのデータ保存

Auroraはクラウドの世界に合わせ、6ノードに同じデータを保存するようになっています。

Auroraでは10GB単位で6ノードにデータを保存しています。

6箇所のデータをまとめた単位がPG(Protection Group)と呼ばれます。

このPGに保存されていることが、「DBに保存された」ということを表すので、PG内での合意やPG内のノード入れ替えなど、PGに関する動作がAuroraの耐久性に影響します。

ちなみに、10GB単位なのは各ノードの修復時間(MTTR)を短縮するためです。

さて、PGの合意にはquorumを使っています。

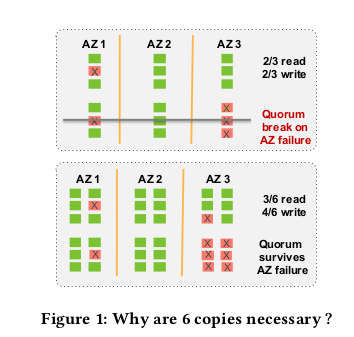

通常のquorumでは3ノードを使用して、2/3の票があればよいとしていますが、Auroraでは6ノードを使用しています。

具体的には、readが3/6, writeが4/6の票を必要とします。

これは、6ノードを3つのAZに配置して、AZ+1ノードの障害を許容するためにあります。

AZ+1ノードの障害を許容するとは「一つのAZ全体が障害になり、さらにもう1台の障害が起きた場合でも動く」ことを指します。これは、火災や洪水、屋根の崩落などでAZ全体が障害になる可能性があるため、同一AZに所属しているノードの障害は独立していないと考えたことから来ています。

下図のように障害耐性があがるということです。

さらに、各ノードが持つデータについて詳しく見ると、全ノードが同じデータを持っているわけではありません。

6ノードは全てがredoログという、Auroraの変更履歴を持っていますが、3ノードしかAuroraの現在のデータをマテリアライズしていません。

これは、redoログだけがあればデータをマテリアライズすることが可能であることと、保有するデータ量を削減する目的で行われています。

通信量削減

Auroraの前提がクラウド環境であり、ネットワークがボトルネックだという話を最初に書きましたが、それに対するAuroraの対策を紹介します。

Auroraを象徴する「The log is the database」について、です。

従来のDBではレプリケーションのために多くのデータが共有されます。例えば、redo log、binary log,FRMなどです。

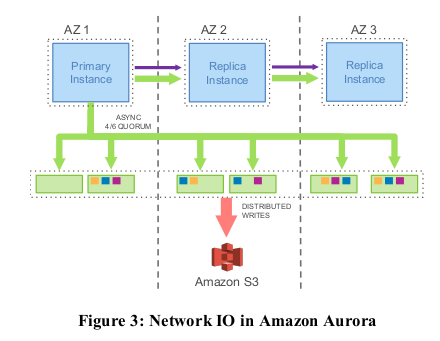

対して、Auroraではredo log(以下、redoログ)のみを各ノードが共有します。

AuroraはDB上のデータを変更するためにログを共有しているのではなく、DBにあった出来事を記録するためにログを共有しています。

つまり、クライアントからSQLでデータ変更を指示された場合、各ノードはredoログを受け取り、そのログを基にデータを再生します。

下図がデータの流れを表しています。

これは、ノードが新規に追加された場合や再起動された時にも同じです。足りないログを受け取り、再生する。

これによって、従来のDBにあるcheckpointやクラッシュリカバリに対する特殊処理が不要になります。

checkpointのように、定期的な「ディスク書き込み」は無くなり、redoログの書き込みで十分なのです。

また、障害が発生した場合にはAuroraが合意できる地点までのログを再生すれば良いのです。

この「ログを再生する」という処理はデータ変更時に常に行っている作業なので、障害発生時でも通常通りの動作を行っているということを意味します。

さて、各redoログにはLSN(Log Sequence Number)という番号が振られています。Auroraの各ストレージがどこまで変更に追いついているかを把握するためにも使われ、また、quorumで使用する4/6のwrite制限もLSNを利用しています。

つまり、Auroraは書き込み時に4/6の合意がある事をもって「書き込み」としています。

また、quorumのreadは通常使われません。各ノードのLSNの進み具合も把握しているため、通常のデータ読み込み時にはquorumでの合意は必要とせず、直接ノードに対してLSN時点でのデータを返させています。

quorumのreadの合意はクラッシュの復旧時などに使われます。

高速なバックアップ・リカバリ

redoログへの一本化によりバックアップ、リカバリも高速化されます。

Auroraにとってのバックアップとは、redoログを保存することです。また、リストアはredoログを再生することです。

各ノードは10GB単位でデータを持つので、各ノードにとっては自身に関わるログを手にすればリストアできるということです。

これは、障害時にも新規追加されるときにも同様で、自身が持っていないログをPG内の別ノードから貰えばよいということです。

同期の操作は10秒で終わります。

つまり、Auroraのquorumを破壊するためには、10秒以内に3台のノードを同時に破壊する必要が有ります。

この耐障害性によって、ソフトウェア更新などのためにノードを外すことが簡単に出来ます。LSNの進行が遅い(ノードが遅い)と検知されるたときも、簡単に交換できます。

簡易なノード変更

前章で簡単にノードを外せることに触れました。その時の動作について深堀します。

通常、quorumのノードを変更する場合、障害や遅延に対する影響が大きくなるので辛い作業です。

しかし、Auroraでは最大38,400(64TB使用時)のノードが存在するので障害の頻度が高くメンバー変更は簡単に出来る必要があります。

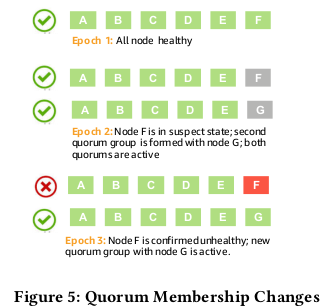

そのために、Auroraでは2段階の遷移を行います。

1度目は故障したノードと新規ノードを入れ替えたquorumを追加します。そして、新規ノードのデータが追いついたところで、故障したノードを含むquorumを削除します。

これによって、故障したノードが復帰することを考慮して、新規ノードの追加を遅延させる必要がなくなります。

下図のような遷移をします。

ちなみに、故障したノードが現在データをマテリアライズしている唯一のノードだった場合、新規ノードは他のマテリアライズしているノードからデータをコピーした後に、redoログを再生することで最新までのデータをマテリアライズすることができます。

終わりに

以上、Auoraについてでした。

記事としては長くなりましたが、論文はさらにAuroraの詳細を語っています。

例えば、redoログに関する動作(readやwrite、共有方法、パフォーマンスなど)こそが、両論文のメインテーマですがこの記事では大幅に削っています。

もし、Auroraへの興味がさらに湧いたなら、ぜひ両論文を読んでみてください。特にAmazon Aurora: Design Considerations for High Throughput Cloud-Native Relational DatabasesはAuroraの全体を説明しているので、読みやすいです。